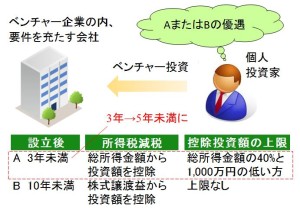

今年の税制改正でベンチャーファンドの投資促進策として注目される投資事業有限責任組合。

平成25年度税制改正では企業再生税制の中で登場しています。

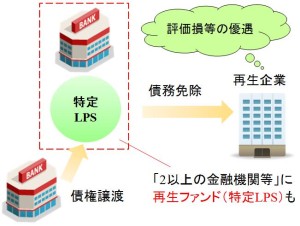

再生ファンドによる債務免除でも税制優遇可能に

事業再生において「一定の私的整理」に該当すれば、債務免除が行われた場合、資産の評価損益の計上及び期限切れ欠損金の優先控除が適用されます。

これにより、再生企業において債務免除益課税を回避することが可能となっています。

但し、この「一定の私的整理」の要件の1つに、「2以上の金融機関等が債務免除等を行うこと」が挙げられています。

事業再生においては、下位の銀行が再生ファンドに債権を売却することがありますが、この結果メインバンク1行と再生ファンドしか残らず、その後で債務免除を行っても「2以上の金融機関等による債務免除」に該当しないという問題がありました。

そこで、債権が再生計画によって投資事業有限責任組合である再生ファンドに譲渡された上で債務免除が行われた場合も、上記税制優遇を受けられるようになりました(措令39の28の2 )。

再生ファンドによる債務免除が税制優遇対象となるためには、以下の要件を充たす必要があります。

● 再生ファンドが特定投資事業有限責任組合として、内閣総理大臣及び経済産業大臣から指定を受けていること

● 平成25年4月1日~28年3月31日までの間に債務免除等が行われること

既に20件程度の再生ファンドが特定投資事業有限責任組合として指定を受けており、円滑な事業再生の促進が期待されています。

「投資事業有限責任組合」に関連するコラム:

(2014/4/13) エンジェル税制見直し、個人のベンチャー投資促進へ

(2014/4/6) 投資事業有限責任組合等のファンド監査報酬(2012年度)

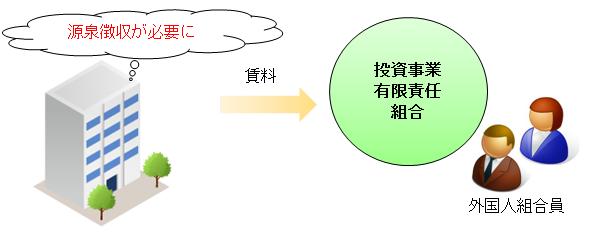

(2014/3/9) 投資事業有限責任組合の源泉徴収①

(2014/1/26) 投資事業有限責任組合を活用したベンチャー投資で8割が損金に